日 時:2025年5月24日(土)

場 所:京都大学吉田キャンパス 文学部校舎

受付開始:9:00(受付:文学部校舎2階エレベーター前 本部:同3演)

参加費(会員、非会員):1,000円

懇親会費:5,000円(大学院生は4,000円) *シンポジウムは一般公開(無料)

| 午前の部 | 第 一 部 会 (文学部校舎2階・第 4 講義室) | 第 二 部 会 (文学部校舎2階・第 6 講義室) |

|---|---|---|

| 0930-1000 | 谷 小波 (京都女子中学校・高等学校) 「明治30年代の政教関係論―藤島了穏を中心として―」 | 世古口 佳恵 (龍谷大学) 「小栗栖香頂における清国布教の動機について」 |

| 1000-1030 | 山梨 淳 「三島了忠(良忠)のカトリック信者時代における言論活動―仏教批判を中心に」 | 川邉 雄大 (日本文化大学) 「明治期東本願寺による中国布教研究の再検討」 |

| 1030-1100 | 李 詩晴 (東北大学大学院) 「円覚寺派の「居士禅」と今北洪川像の展開」 | 坂井田夕起子 (愛知大学国際問題研究所) 「真宗大谷派と台湾総督府の南進政策」 |

| 1100-1130 | 星 優也 (立命館大学) 「松尾皷城の「祖道」と「華道」―近代仏教史研究と近代華道史研究の接点を求めて―」 | 寺戸 尚隆 (龍谷大学) 「台湾総督府属官加村政治による「聖徳太子誹議」事件」 |

| 1130-1200 | 角田 佑一 (上智大学) 「田辺惜道の日蓮主義における四大菩薩論」 | 森 覚 (常磐短期大学) 「自然災害をめぐる記憶と伝承―防災絵本『おじぞうさんのおけしょうがかり』を事例に―」 |

1200-1300 ( お 昼 休 み )

| 午後の部 | 第 三 部 会 (文学部校舎(講義棟)2階・第 3 講義室) |

|---|---|

| 1300-1330 | 石黒 智教 (あいち航空ミュージアム) 「愛知県尾張地域における修験の復飾と修験宗廃止、本山帰入―慶応4年から明治10年代にかけて―」 |

| 1330-1400 | 武井 謙悟 (武蔵野大学仏教文化研究所) 「地方の近代仏教――「甲信唯一の仏教誌」『博愛』の検討を中心として」 |

| 1400-1430 | 山田 俊弘 (大正大学) 「教育学者澤柳政太郎における〈仏教と科学〉再考:19世紀終わりの二つの論争から」 |

| 1430-1500 | 守屋 友江 (南山宗教文化研究所) 「戦前におけるハワイ本派本願寺教団の宗教教育」 |

| 1500-1515 | (休 憩) |

| 1515-1750 | シンポジウム (同第3講義室) |

| 1755-1825 | 会員総会 (同第3講義室) |

| 1830-2030 | 懇親会 (文系学部校舎1階・「ぶんこも」) |

シンポジウム 「教育と仏教――近代日本の史的経験とその意味――」

- 開催趣旨

近世の「宗旨人別」掌握から「教化」へと国家的・公共的役割が変容した、それが近代日本の仏教の一側面である。そう説かれて久しい。他方で、国民「教化」を担うであろう別の回路、すなわち学校教育制度の定着もまた、近代国民国家・日本のきわめて重要な特徴として挙げられる。では、その教育と仏教および宗教との関係はいかなるものであったのか。その紆余曲折が、現在の社会に残した影響とは何だろうか。本学会でなされるあらゆる近代仏教研究において、教育との関係はいろいろな意味で避けられないはずであり、またそれぞれが具体的接点となる史実にも折々向き合っているはずである。

それを皆で考えるステップとして、単に「世俗化」や、国家主義・天皇制イデオロギーの浸潤という一定の筋道にとどまらない歴史的経験を、江戸時代の僧侶養成や仏教系学校の法的管理、大正新教育と農村、そして神社行政から見た教育と宗教、という諸側面からたどってみたい。登壇者は教育学、宗教学、歴史学と異なる学問的起点から、この古くて新しいテーマに切り込む。そこからどう跳躍できるのか、丁寧に考える場を提供することを期している。 (谷川 穣)

- タイムテーブル

| 1515-1520 | 趣旨説明 ※司会:谷川 穣(京都大学) |

| 1520-1545 | 梶井 一暁 (岡山大学) 「近世の僧侶の学び―近代の前提に関する予備的考察―」 |

| 1545-1610 | 髙瀬 航平 (東京工科大学) 「明治期学校教育法制と仏教教団との交錯―仏教系学校への徴兵猶予の特典付与―」 |

| 1610-1635 | 畔上 直樹 (上越教育大学) 「日清日露戦間期・教育界からみた宗教界の動向と「神社行政」の出現」 |

| 1635-1700 | 深田 愛乃 (武蔵野大学) 「大正新教育と仏教的「行」の諸相―岩手農村地域に着目して―」 |

| 1710-1750 | 討 論 |

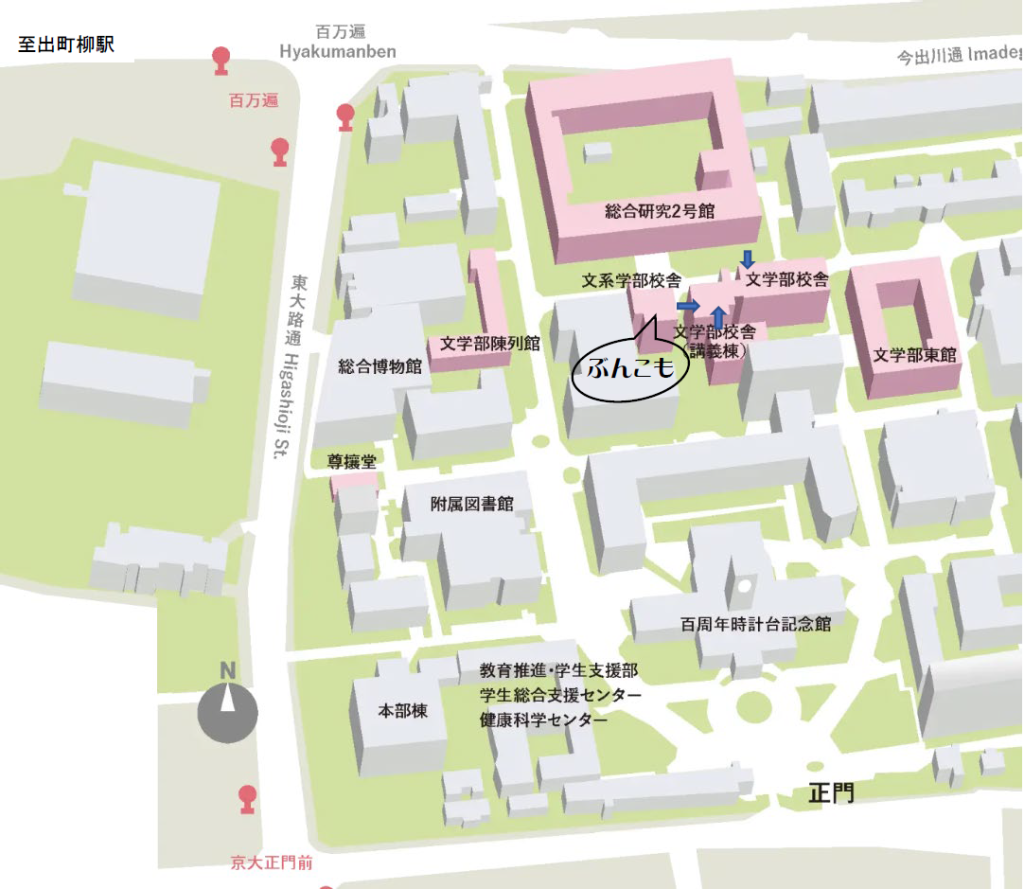

キャンパスマップ

※「文学部校舎」へは北・西・南(矢印)から入っていただき、階段で2階へ。

※文学部校舎2階に受付・第一・第二部会の会場(4講・6講)があり、その南側に第三部会・シンポジウム会場(文学部校舎(講義棟)2階・3講)への出入口があります。

※懇親会場「ぶんこも」へは一旦文学部校舎を出て「文系学部校舎」東側の入口をご利用下さい。

アクセス

(詳細は京大文学研究科HP https://www.bun.kyoto-u.ac.jp/access/ )

- JR京都駅からお越しの場合

①京都駅から市バス :バス停「京都駅前」から A2のりば:17系統「四条河原町・銀閣寺」ゆき or D2のりば:206系統「三十三間堂 清水寺 祇園・北大路バスターミナル」ゆきに乗車(30分)→「京大正門前」or「百万遍」で下車→徒歩5分 ※206系統は混雑、17系統は多少マシかもしれません

②京都駅から地下鉄と市バス :烏丸線「国際会館」ゆきに乗車(約10分)→「今出川」駅下車→徒歩数分→市バス「烏丸今出川」から201系統「出町柳駅 百万遍・祇園」ゆきor 203系統「出町柳駅 銀閣寺・錦林車庫」ゆきに乗車(約10分)→「百万遍」で下車、徒歩 約5分

- 京阪出町柳駅からお越しの場合

出町柳駅から徒歩 約15分 or 市バスで約3分→徒歩5分

※お問い合わせ先 京都大学文学研究科・谷川(tanigawa.yutaka.7n@kyoto-u.ac.jp)